2007年能登半島地震

2007年能登半島地震の発生メカニズムと地形地質構造

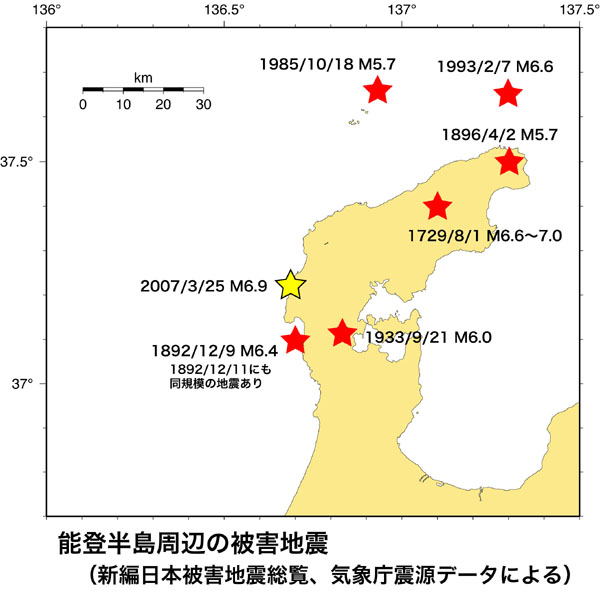

2007年能登半島地震と過去の被害地震

平成19年(2007年)3月25日9時41分57.9秒、輪島市門前町の琴ヶ浜の沖合、深さ11kmの地点で、マグニチュード(M)6.9の能登半島地震が発生しました。輪島市、七尾市、穴水町では石川県の地震観測史上初となる震度6強の強い揺れを観測しました。能登半島は普段の地震活動は高くない地域です。実際、地震発生時には多くの住民が「まさか地震がくるとは思わなかった」と実感をもらしています。

しかし、歴史的にはM6以上の地震が、1729年の奥能登の地震(M6.6〜7.0:死者5名)、1892年の富来沖合の地震(M6.4とM6.3:死者1名)、1933年の七尾地震(M6.0)、近年では1993年の能登半島沖地震(M6.6)と発生しており(宇佐美, 2003)、決して被害地震が少ない地域ではありません(図1)。また、1833年の羽前・羽後・越後の地震(M7.5程度)では輪島で津波によって40名を超える死者が出ており、津波の被害とも無縁ではありません。1993年北海道南西沖地震では珠洲市や輪島市で2メートルを超える津波が記録されました。ここでは、まず余震分布や海岸の隆起量の調査などから明らかになった能登半島地震の発生メカニズムを解説し、能登半島の地形地質構造を通して、能登半島の地震環境について考えていきます。

能登半島地震の余震分布と海底の活断層

地震は地下の岩盤がある面に沿って急激にずれることによって発生します。このとき最初にずれ始めた場所が震源で、地震時にずれた面のことを断層面と言います。大地震が発生すると余震が起こります。余震は地震時にずれ動いた断層面やその周囲で発生するため、余震分布から地震時に動いた断層のおおよその位置や大きさ(一般的に長方形で近似されます)の情報を得ることができます。このため、大地震が発生すると、地震の研究者は地震計を持って震源域での余震観測に向かいます。能登半島地震の際には、金沢大学をはじめ全国の大学や研究機関が奥能登で地震観測を行いました。図2は、金沢大学の余震観測チームが輪島市門前町番場山に設置した地震計の1時間分の記録です。線が上下に揺れているところが余震の波形記録で、数多くの余震が地震直後に発生していたことが一目で分かります。

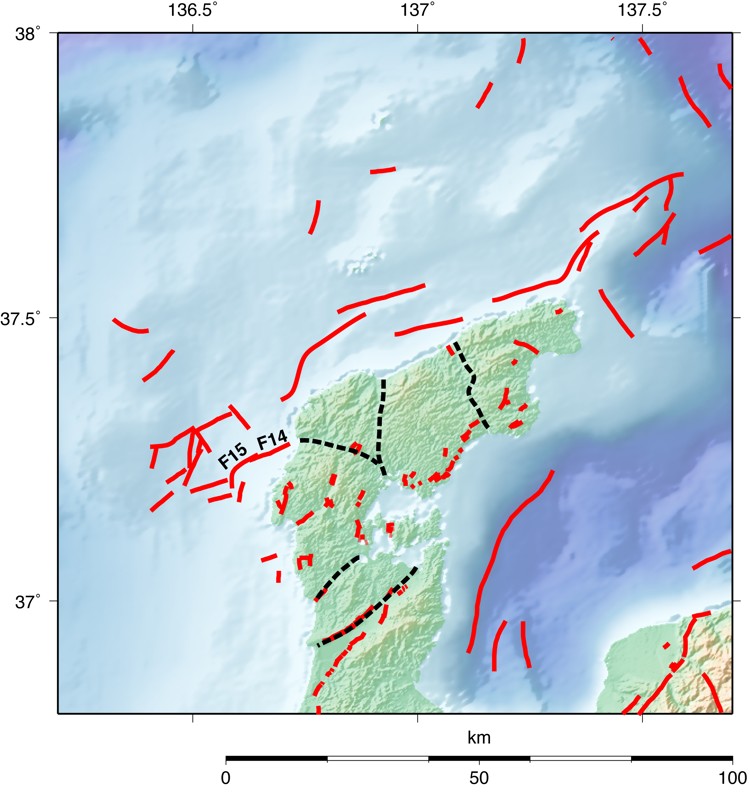

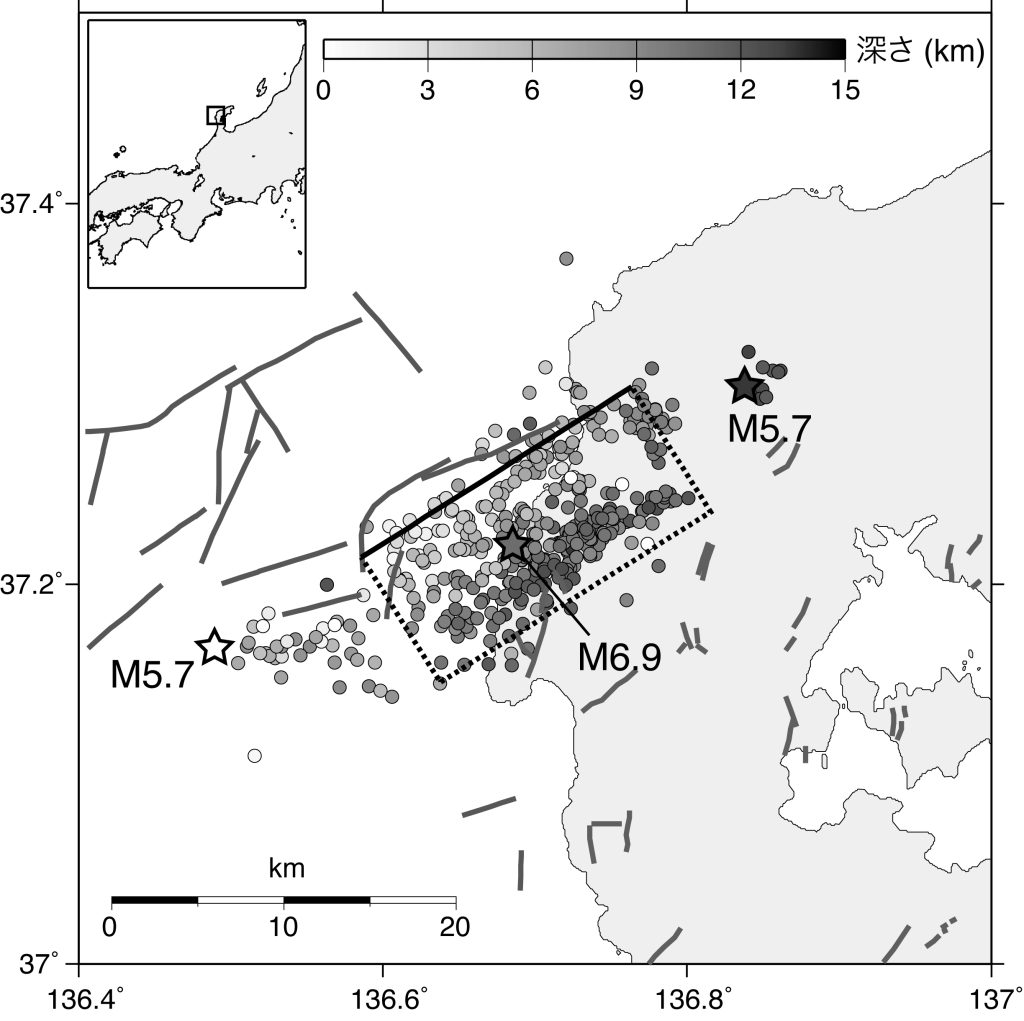

図3には気象庁によって決定された能登半島地震の本震と余震(能登半島地震発生後1日分)の震央分布を示しています。震央とは、震源を地表に投影した点のことです。色が濃い丸は震源の深さが深いこと、薄い丸は浅いことを表しています。図3から余震分布は差し渡し約30 kmの長さで北東—南西方向に伸びており、北西側の余震の震源は浅く、南東側では深いことが見てとれます。つまり、地下の断層面の長辺の向きが北東—南西方向で、南東側に下がる傾斜をしています。また、海域には余震域の北西端を縁どるように活断層が分布しています。

活断層とは最新の地質時代である第四紀(180万年前〜現在)に活動した断層で今後も活動する、すなわち地震を起こす可能性のある断層のことです。能登半島地震発生直後の報道の中には「未知の活断層で発生した地震」というものもありましたが、この活断層は南東側に下がる傾斜をした逆断層であることが地下構造の調査結果から地震前に明らかにされていました(片川ほか,2005)。余震分布が南東下がりに傾斜していることとこの活断層も南東側に下がる傾斜をした逆断層であることから、この活断層の深部延長上で能登半島地震が発生したと考えられます。

海岸の隆起と2007年能登半島地震のメカニズム

さて、大地震時には断層面での急激な岩盤のずれによって生じる強い地震動の他にも、地面の隆起や沈降といった地殻変動が生じます。ここでは、能登半島地震によって生じた地殻変動について見てみましょう。能登半島地震の被害のほとんどは強い地震動によって生じたものですが、実はその中には地殻変動による被害もありました。それは海岸での隆起によって生じた被害です。能登の名産品の一つに岩ノリがあります。冬になると岩ノリの胞子が波に運ばれて岩に付着し成長します。質の良い岩ノリに育つためには波をかぶって濡れた状態と乾いた状態を交互に繰り返す必要があるそうです。輪島市門前町劔地や大泊の海岸には岩礁をコンクリートで平にした海苔畑が広がっていますが、それらが能登半島地震による地殻変動で約40 cm隆起し、波がかぶらない状態になってしまったのです(図4)。

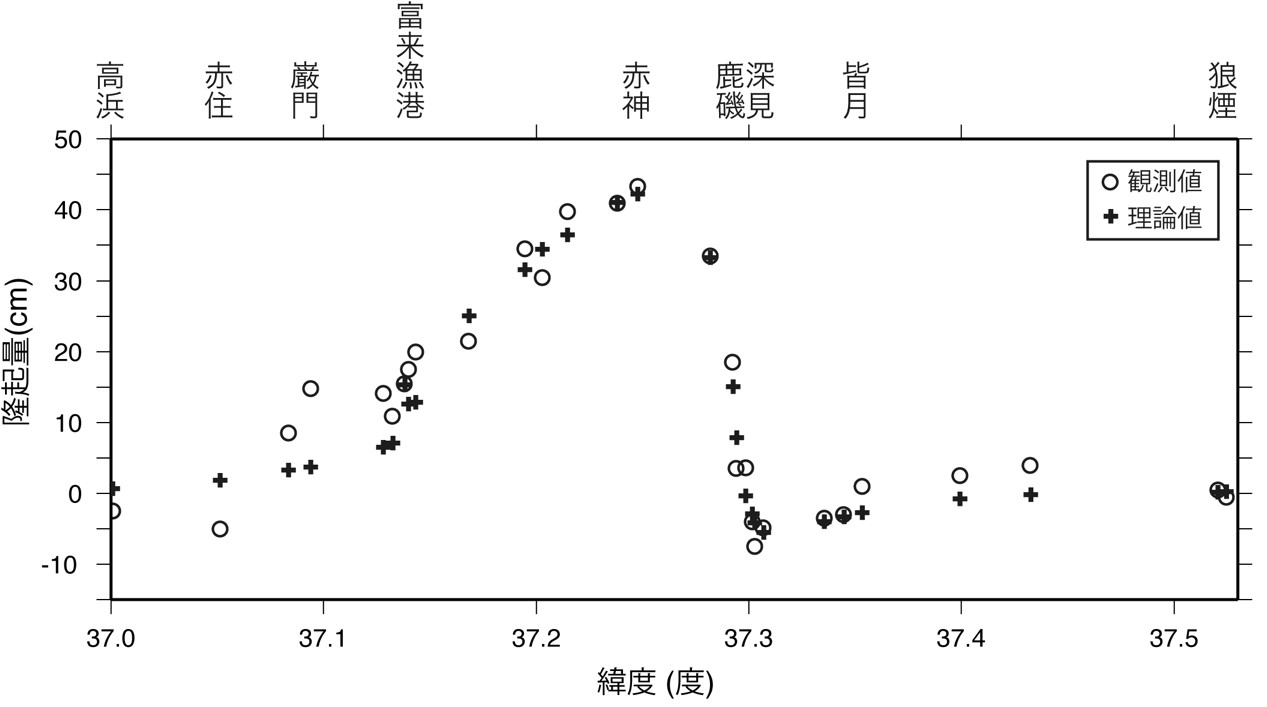

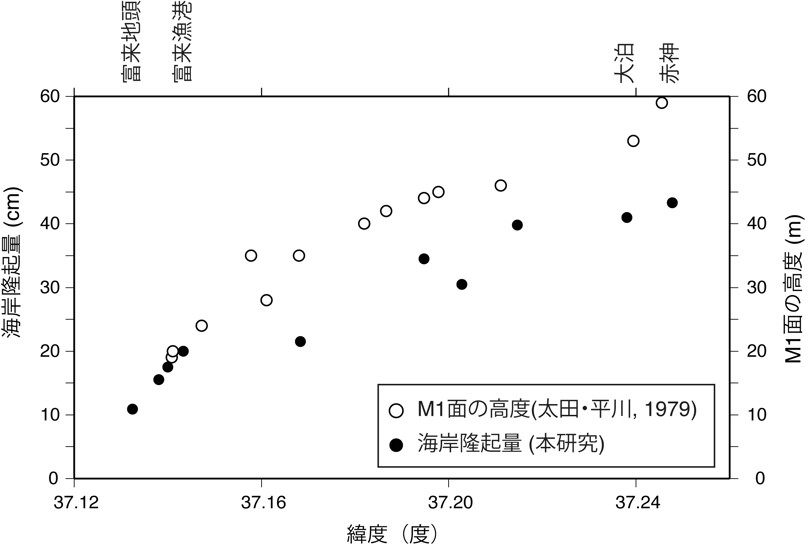

金沢大学の調査チームは2007年4月から5月にかけて計6回、能登半島西岸の珠洲市狼煙町から羽咋郡志賀町高浜に至る32地点、総延長約100 kmの範囲で海岸線の隆起量調査を行いました。このとき隆起量を測る指標として用いたのは、岸壁に付着する藻類、カキ類、アラメやホンダワラ、地衣類やシアノバクテリアなどです。藻類やカキ類は満潮線と干潮線の間の地帯の上限付近、アラメやホンダワラは干潮線より下の地帯の上限付近、地衣類やシアノバクテリアは満潮線より上の地帯の下限付近に生息しています。それぞれの生息場所と海水面との最大比高分布を測定し、石川県珠洲市長橋町において観測された潮位を用いて、東京湾平均海水面からの比高(標高)を算出します。そして、地震による隆起量がほぼゼロであると考えられる狼煙町および珠洲市高屋町におけるカキ類の分布上限の標高との差を求め、地殻変動量の鉛直成分、すなわち隆起量としました(図5) (Hiramatsu et al., 2008)。

調査地点の南端に位置する高浜や赤住では、隆起量はほぼゼロでしたが、赤住と赤神のほぼ中間点に位置する富来漁港での隆起量は約20 cm で、最大隆起量は門前町赤神付近での約44 cmでした。赤住から赤神までの地域では連続的で緩やかな地盤の隆起が見られたのに対し、赤神以北では鹿磯付近で急激な隆起量の減少が見られ、鹿磯漁港から深見港の間でほぼゼロとなり、門前町深見では沈降に転じ、最大約8 cmの沈降が確認されました。深見から皆月の間では沈降量が徐々に減少し、皆月以北での隆起量はほぼゼロでした。

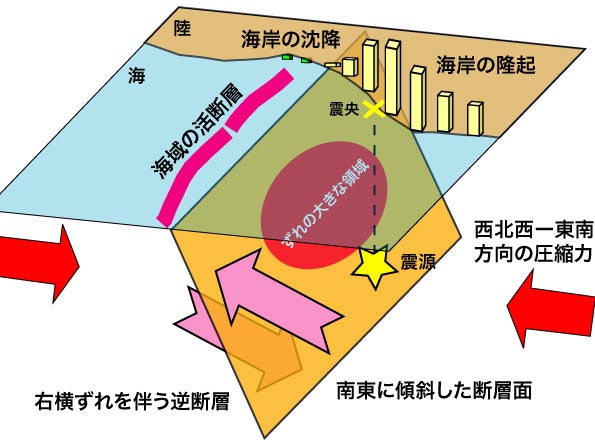

これらの海岸隆起量や北陸地域のGNNS(国土地理院GEONET)で観測されている地殻変動や地震計で記録された地震波形を解析すると、地下の断層面のおよその大きさや地震発生時の断層運動の様子を知ることができます。それらの解析結果から、能登半島地震は西北西—東南東方向の圧縮力を受け、断層面が右横ずれを伴いながら、断層面の上盤(南東)側が隆起する逆断層運動をしていたことが分かりました(図6)。

地殻変動の解析から明らかになった断層面の大きさは長さが約20 km、幅が約14 kmで、断層面上では平均的に1.3 m程度のずれが起こりました(Hiramatsu et al., 2008)。さらに、地震波を用いた詳細な解析からは断層面の震源付近浅部に2〜3 mと大きくずれた領域があることが分かりました。このずれの大きな領域はアスペリティと呼ばれるもので、この領域から強い地震波が放射されます。また、能登半島地震の断層運動は約6秒間で終了したことも明らかとなりました。推定された震源断層の位置と余震の時空間分布の比較から、陸域には対応する活断層はなく、海底下に存在する活断層の深部延長が震源断層に対応することが確認されました。

能登半島の成り立ちと活断層

では、この海底下の活断層はいつ頃から存在していたのでしょうか?それに答えるためには能登半島の成り立ちにまで遡らなければなりません。日本列島はその昔、ユーラシア大陸の端に位置していました。富来、石動山、および宝達山地域に散在的に露出する船津花崗岩類(およそ2億年〜2億4000万年前)は、日本列島がユーラシア大陸の一部であった頃の名残です。

今から、約2500万年〜1500万年前に日本列島は大陸から分離し、日本海が形成されます。このとき、日本海の形成に関連して地殻が引き伸ばされ、火成活動が起こりました。能登半島に広く分布する第三紀の火山岩類はこのときの火成活動によるものです。また、地殻が引き伸ばされることに伴い、地殻に働く伸張力により日本海の拡大軸に平行な正断層が多く形成されました。このとき形成された正断層、言うなれば地殻の割れ目ですが、これが能登半島地震を引き起こした活断層の基になっています。

その後、時代が下がり、日本列島の地殻に圧縮力が働くようになると、これらの正断層が逆断層として活動を再開しました。石川県に存在する大規模な活断層、例えば能登半島南部の邑知潟断層帯や金沢市直下を横切る森本・富樫断層帯も日本海の拡大時にできた古い構造を再利用して、現在は逆断層として活動している活断層と考えられています。

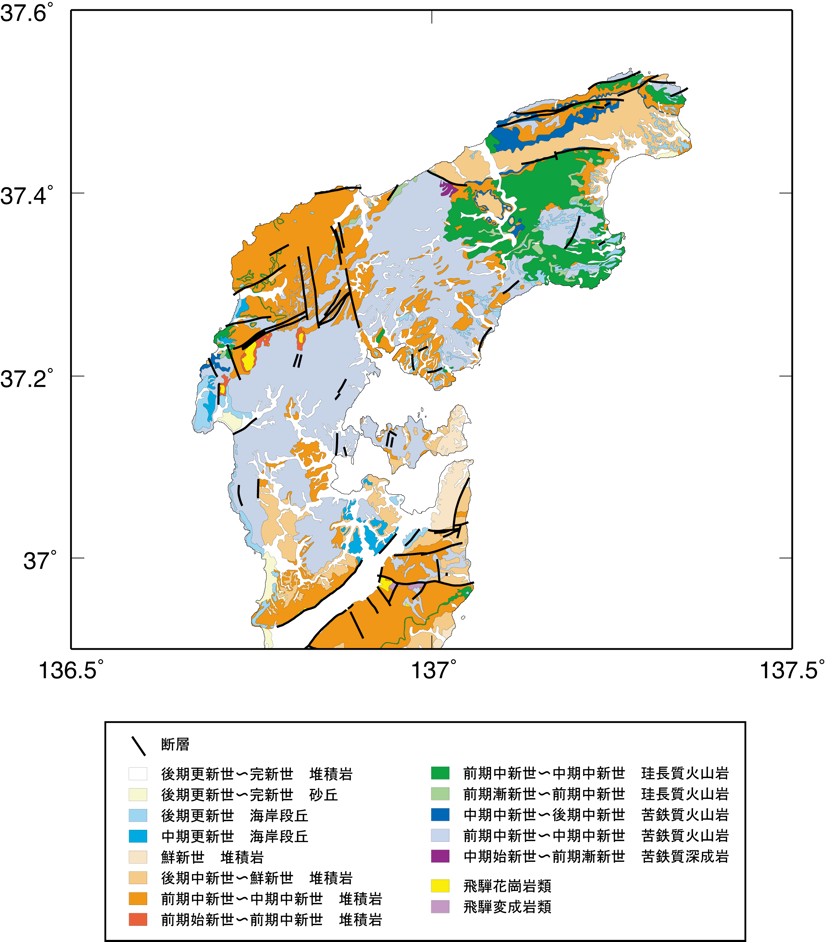

地質図(図7)を見ると他にも地震被害と関連した情報を引き出すことができます。地質学的には新しい時代である第四紀の堆積物が分布している地域、そこは平地であるため、市街地が広がっています。この新しい時代の堆積物が広がる地域は、生活には便利な場所なのですが、地盤の強さという点ではむしろ弱い部類になるため、地震時の揺れが増幅されやすい特徴があります。能登半島地震では震源から遠く離れた輪島市街や穴水町で建築物の倒壊等の被害がありました。それらの場所は狭い領域ですが、第四紀の堆積物が分布している地域に一致しています。

能登半島の海成段丘・地塊構造

能登半島の地形の特徴として海成段丘(図8)が挙げられます。海成段丘とは、過去の海面に関連してできた海成の平坦面が不連続的に離水して、海岸線に沿って階段状に分布する地形のことです。約12万年前に形成された海成段丘面はM1と呼ばれていますが、このM1面の平均隆起速度は能登半島北端で最大となり約1m/1000年です。ヤセの断崖のように能登半島の景勝地には海岸沿いの断崖絶壁がありますが、これらは海成段丘によってできた断崖です。

能登半島の海成段丘の旧汀線高度の研究結果から、能登半島は5つの地塊構造をしていることが分かっています(太田・平川, 1979)(図9)。これらの地塊構造はいずれも南下がりの傾向が著しく、その傾向に累積性があることから、第四紀において各傾動地塊の成長が続いていたと考えられています(片川ほか, 2005)。能登半島地震はこの地塊構造についても大きな知見を与えた地震でした。

能登半島地震を引き起こした活断層の位置を見てみると、猿山地塊と桑塚地塊の境界の延長上に位置していることが分かります(図9)。これは地塊境界での不連続な旧汀線高度は活断層の活動と関係があることを意味しています。つまり、地塊構造とこの活断層の間には何らかの関係があるのです。では、地塊構造の特徴である南下がりの傾向はこの活断層の活動とどのような関係があるのでしょうか?

図10は能登半島地震による海岸隆起量と桑塚地塊の海成段丘M1面の高度分布を比較したものです。海岸隆起量の単位はセンチメートルに対して、海成段丘M1面の高度分布の単位はメートルであることに注意する必要がありますが、これらの分布は北側が高く南側が低くなっており、とても良く似ています。これら2つがとても良く似ているということは、能登半島地震のような地震が繰り返し起こって、その隆起によって海成段丘M1面の北側が高く南側が低いという高度分布が形成されたことを示しています。

海成段丘M1面の高度分布は能登半島地震による隆起量の約100倍ですので、単純に計算すると12万年の間に100回の地震が繰り返したと考えて、約1200年に1回の割合でこのような海岸隆起を起こす地震が発生したことになります。しかし、これは単純すぎる計算結果ですので、実際にどのくらいの頻度で海岸を隆起させるような大きな地震がこの地域で発生しているかは今後の様々な調査結果を待って判断する必要があります。ただ、この比較から分かる重要なことは、能登半島の地形の特徴である南下がりの地塊構造の形成に海底の活断層が大きな役割を担っていたということです。

では、他の地塊では、地形の特徴である南下がりの傾向はどのように形成されたのでしょうか?その謎を解く鍵はやはり海底の活断層にあります。輪島市から珠洲市にかけての能登半島北方沖にもやはりいくつかの活断層があることが知られています。これらの活断層は南側が隆起する逆断層であることが最近の調査でも確認されました。したがって、他の地塊についても海底の活断層の活動により能登半島の北岸側が隆起したため、南下がりの地形が形成されたと考えられます。

おわりに

2007年能登半島地震は石川県を襲った歴史上最大規模の地震で、大きな被害を与えましたが、その発生メカニズムは能登半島の地質・地形構造と大きく関わっています。言うなれば、能登半島は地震とともに形成されているのです。2007年能登半島地震が起こったから、能登半島にはもう地震は起こらないのでは決してありません。能登半島の周辺あるいは石川県・北陸には大地震を起こす可能性のある活断層がいくつも存在します。それらが活動し、大地震が発生すると、たとえ震源から離れた地域であっても被害が生じることがあります。能登半島地震を決して過去のものとはせず、その経験に学びながら、地震防災に取り組み、災害に強いコミュニティづくりを進めましょう。

上記の文章は主に以下の論文の研究成果に基づいて書かれたものです

Hiramatsu Y., Moriya K., Kamiya T., Kato M., Nishimura T. (2008) Fault model of the 2007 Noto Hanto earthquake estimated from coseismic deformation obtained by the distribution of littoral organisms and GPS: Implication for neotectonics in the northwestern Noto Peninsula, Earth Planets Space, 60, 903-913.